丹後ローカルブロガーのスギです。

伊根の舟屋とセットで行く方が多い「経ヶ岬」。

大きな白い灯台があり、青い海とのコントラストがとても綺麗な場所です。

ただあまり情報が出ていないため、アクセスなど聞かれることが多いスポットでもあります。

というわけで今回は、実際に経ヶ岬に行き、見学の時間、道のりなど調べてきたのでご紹介します!

経ヶ岬ってどんなところ?

岬の周囲は、石に柱状に割れ目の入った柱状節理が見られ、波の浸食作用によって断崖絶壁となっています。柱状の割れ目が連なる様子が経巻を立てたように見えることから経ヶ岬の名前が付いたともいわれています。

海抜140メートルの位置には経ヶ岬灯台があり、「京都百景」に選ばれた景勝地です。レンズは全国で5台しかない第1等レンズを使用しています。

京都府HPより引用

というわけで地理的にも「柱状節理」という珍しい構造を持った場所なんですが、残念ながら陸地からはほとんど見えません。

ではどこから見えるのかというと、海から見ることができます。

経ヶ岬から少し西に行った中浜漁港というところから、「とび丸タクシー」という遊覧船が出ているので気になる方はぜひぜひ乗ってみてください(要予約)。

経ヶ岬までの行き方

東から向かう場合(伊根町方面から)は178号線をひたすら北上し、下の写真の場所で右折して道を下っていってください。

西から向かう場合(網野・弥栄方面から)は178号線を北東に向かい、下の写真の看板が見えたら左折して道を下っていってください。

とりあえずひたすら北に向かいましょう!上の写真の場所さえ覚えておけば大丈夫です!

178号線から分岐して車で3分くらいで駐車場に着きます。

駐車場からの道のり

こちらが駐車場。平日の午前中ということもあり、車はぼくのが1台。

奥に観光案内所やお土産屋さんらしき建物が見えますが、現在は営業していないようです。

ここで気になる看板を発見。「左に灯台が(チョコット)見えます。」

親切にも誰かが後から「チョコット」と書き込んでくれてます。

なるほどと左を向いてみると…

…見えんがな。

「チョコット」も見えん。木しか見えん。

おそらく木が生い茂ったせいで完全に隠れてしまったんでしょう。

やはり灯台の姿をおがむためには岬の先を目指すしかないようです。

入り口の前に地図がありました。

おびただしい「通行禁止のシール」。

どうやら灯台と展望台に向かう道以外はほとんど通行禁止みたいです。

こちらが入り口。

こんな感じの道をひたすら登っていきます。

雨が降った日の翌日だったので、道が滑りやすくなってました。皆さんも登られる際は滑らないようご注意を。

歩いて5分くらいで展望台に向かう道と灯台に向かう道の分岐点に到着。

とりあえず体力のあるうちに展望台を攻略してしまおう、と考え、ひたすら階段を登っていきます。

かなり登ります。途中でもう心臓バクバク。日頃の運動不足がたたりました。

最近は車移動中心なので、デスクワーク中心だとホント体力なくなる。

息も絶え絶えながらなんとか展望台に到着。

そこには日本海に面する袖志のまちの景色が広がってました。

集落のから山側に広がる「袖志の棚田」もよく見えます。

海と山と人々の暮らし。丹後らしい景色です。

経ヶ岬灯台へ

少しゆっくりしたところで、灯台に向かいます。

そこからは基本下りなので、ちょっと楽。

途中に何やら怪しげな建物が…

なんか怖い。

どうやら休憩所のようですが、中はかなり荒れてました。お決まりの「〇〇参上!」「▲▲大好きだよ!」系のメッセージが壁を埋め尽くしてました。

というわけで休憩所あるあるでした。

経ヶ岬灯台

展望台をでて10分ほどで灯台に到着。

白くて大きな灯台。青空に映えますね。

明治31年(1898年)に設置された灯台らしく、重厚な雰囲気を感じます。この灯台の壁などに使われている石は、灯台の140メートル下の海岸から切り出したものだそう。

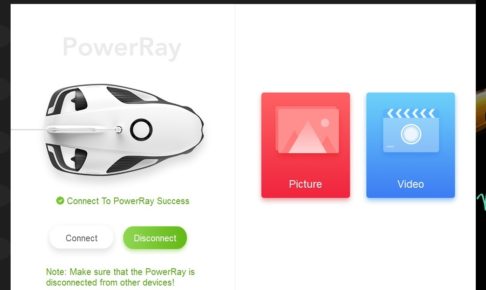

灯台の中には全国で5本の指に入る大きさのレンズが見えます。確かに大きい。

この大きなレンズをスムーズに回転させるため、水銀槽式回転機械というものを日本で初めて輸入使用したという歴史もあります。

灯台の近くまで降りていける階段もあります。

下から見るとこんな感じ。

ちなみに中へは入れません。建物の外から見学するのみになります。

ただ毎年1日だけ、灯台の日は内部の見学が可能なようです。

気になる方は是非その日を狙って行ってみてください。

2017年は10月28日(土)のようです。

経ヶ岬灯台の一般公開|京丹後市観光協会

灯台の周りからは日本海が見渡せます。

見渡す限りの海。

いい景色ですね。息も絶え絶えになりながら歩いた甲斐がありました。

まとめ

経ヶ岬の見学に必要な時間は、

- 灯台のみの見学であれば30〜40分

- 展望台と灯台の見学で45分〜55分

くらいでしょうか。

かなり登り下りがあるので、マイペースに歩いてみてください。

特に雨の日の翌日は滑りやすいのでお気をつけて。

頑張って歩いた最後には、素敵な景色があなたを待ってますよー!